Der europäische Solarenergiemarkt im Jahr 2025: Herausforderungen und Chancen

In den letzten zehn Jahren hat sich Solarenergie zu einem Eckpfeiler der Energiewende in Europa entwickelt. Dank ehrgeiziger Klimaziele, breiter öffentlicher Unterstützung und sinkender Kosten breiten sich Solaranlagen weiterhin auf dem gesamten Kontinent aus. Mit Blick auf das Jahr 2025 steht der Markt jedoch vor neuen Herausforderungen – von Unsicherheiten in der Lieferkette bis hin zu sich wandelnden politischen Rahmenbedingungen –, die auch erhebliche Chancen für Wachstum und Innovation mit sich bringen. Im Folgenden untersuchen wir die wichtigsten Trends und Hürden, die den europäischen Solarenergiesektor in naher Zukunft prägen dürften.

1. Treiber für den Ausbau der Solarenergie

Der Europäische Green Deal und nationale CO₂-Neutralitätspläne fördern einen beschleunigten Ausbau der Solarenergie. Viele Mitgliedstaaten setzen bis 2025 stark auf neue Anlagen, um ihre Ziele für 2030 zu erreichen. Gleichzeitig sind die Kosten für Solarmodule und PV-Technologie in den letzten zehn Jahren stark gesunken, sodass Solarenergie in fast allen EU-Ländern zu den günstigsten Formen der Energieerzeugung gehört. Dies macht sie für Haushalte, Unternehmen und genossenschaftliche Initiativen zugänglich.

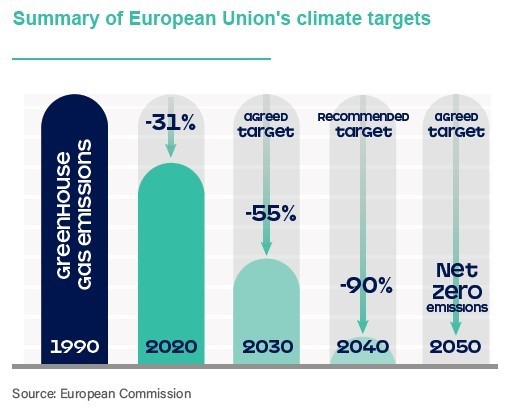

Ehrgeizige Klimaziele

Der Europäische Grüne Deal sowie nationale Verpflichtungen zur Erreichung der Netto-Null-Emissionen haben die Nachfrage nach erneuerbaren Energien angekurbelt. Bis 2025 werden viele EU-Mitgliedstaaten den Ausbau ihrer Solarkapazitäten beschleunigen, um die Zwischenziele für 2030 zu erreichen. Diese politische Initiative schafft ein günstiges Investitionsklima, insbesondere für große Solarprojekte.

Kostenwettbewerbsfähigkeit

In den letzten zehn Jahren sind die Kosten für Photovoltaikmodule (PV-Module) und die damit verbundene Technologie drastisch gesunken. Trotz Schwankungen in der Lieferkette bleibt Solarenergie in vielen europäischen Märkten eine der kostengünstigsten Formen der Stromerzeugung. Daher ist Solarenergie nicht mehr nur eine Option für große Energieversorger oder wohlhabende Haushalte, sondern wird für eine immer größere Zahl von Verbrauchern und Unternehmen zugänglich.

2. Zentrale Herausforderungen im Jahr 2025

2.1 Schwachstellen in der Lieferkette

Die europäische Solarindustrie ist stark von importierten Solarmodulen und -komponenten abhängig. Die jüngsten geopolitischen Unsicherheiten und Engpässe in der Fertigung haben die Risiken einer Abhängigkeit von einer einzigen Region für kritische Teile deutlich gemacht. Zölle, Handelsstreitigkeiten und COVID-bedingte Störungen haben die Beschaffung komplexer und kostspieliger gemacht.

Auswirkungen:

- Preisschwankungen: Schwankende Modulpreise könnten Projektzeitpläne verzögern oder Kosten erhöhen.

- Bedenken hinsichtlich der Energiesicherheit: Die Abhängigkeit von externen Lieferketten könnte die strategische Autonomie der EU im Energiesektor gefährden.

2.2 Netzintegration und Speicherung

Mit zunehmender Durchdringung von Solarenergie wird das Management der Variabilität erneuerbarer Energien anspruchsvoller. Netzbetreiber müssen Leistungsspitzen an sonnigen Tagen und Flauten bei bewölktem Wetter ausgleichen. Während sich Technologien für Energiespeicherung (wie Batterien, Pumpspeicherkraftwerke und grüner Wasserstoff) stetig weiterentwickeln, befinden sich großskalige Lösungen noch in der Entwicklung, und es bestehen regulatorische sowie wirtschaftliche Hürden für deren breite Einführung.

Folgen:

-

Netzausbau: Veraltete Netzinfrastrukturen in einigen EU-Regionen müssen modernisiert werden, um höhere Anteile erneuerbarer Energien zu integrieren

- Politische Hürden: Klare Anreize für den Ausbau von Speichern und ein flexibles Netzmanagement sind entscheidend, befinden sich jedoch in vielen Mitgliedstaaten noch in der Verhandlungsphase.

2.3 Zersplitterte Politiken

Während die EU übergeordnete Ziele und Richtlinien festlegt, haben die Mitgliedstaaten die Autonomie, ihre eigenen Fördermodelle für Solarenergie zu gestalten (Einspeisevergütungen, Auktionen, Steueranreize usw.). Diese Fragmentierung kann zu Marktunsicherheiten für Solarentwickler führen, die grenzüberschreitend tätig sind.

Folgen:

-

Komplexe Genehmigungsverfahren: Solarprojekte müssen sich mit unterschiedlichen Zulassungsprozessen und Fördermechanismen in jedem Land auseinandersetzen.

-

Ungleichmäßiges Wachstum: Regionen mit günstigen Rahmenbedingungen könnten ein stärkeres Wachstum verzeichnen, während andere zurückbleiben.

3. Aufkommende Chancen

3.1 Heimische Fertigung

Um die Verwundbarkeit von Lieferketten zu reduzieren, streben die EU und einzelne Mitgliedstaaten an, die europäische Solarproduktion wiederzubeleben bzw. auszubauen. Öffentlich-private Partnerschaften, Fertigungsanreize und Investitionen in Technologie könnten zu einer starken, gesamteuropäischen Solar-Lieferkette führen.

Vorteile:

-

Lokale Arbeitsplätze: Der Aufbau von Modulproduktionsstätten und Komponentenlieferketten in Europa schafft qualifizierte Arbeitsplätze.

-

Geringerer CO₂-Fußabdruck: Kürzere Transportwege und strengere Umweltstandards senken die CO₂-Intensität von Solartechnologien.

3.2 Innovative Geschäftsmodelle

Dachanlagen und gemeinschaftliche Solarprojekte gewinnen an Bedeutung. Bürger und kleine Unternehmen können Energiegenossenschaften gründen, sich an gemeinschaftlichen Solarparks beteiligen oder Dachflächen für Solaranlagen verpachten. Neue Finanzierungsmodelle — wie Pay-as-you-go-Solar oder Abo-basierte Dienste — erweitern den Zugang, insbesondere für Haushalte, die bislang von hohen Anfangsinvestitionen abgeschreckt wurden.

Vorteile:

-

Mehr Bürgerbeteiligung: Gemeinschaftsbasierte Modelle steigern die soziale Akzeptanz und lokale Teilhabe an der Energiewende.

-

Energie-Demokratie: Die Einbindung von Haushalten in den Energiemarkt macht die Stromerzeugung dezentraler und verringert die Abhängigkeit von Großversorgern.

3.3 Hybride Lösungen und Energiespeicherung

Mit dem technologischen Fortschritt wird die Integration von Solarenergie mit anderen erneuerbaren Quellen (Wind, Wasser, Geothermie) oder Speichersystemen immer realistischer. Hybride Kraftwerke, die Solar- und Batteriespeicherung kombinieren, können eine stabilere und zuverlässigere Energieversorgung gewährleisten.

Vorteile:

-

Netzstabilität: Gespeicherte Energie gleicht Angebot und Nachfrage aus und entlastet das Netz.

-

Flexibilität an Strommärkten: Hybride Lösungen können flexibler an Regelenergiemärkten teilnehmen und zusätzliche Einnahmequellen für Betreiber schaffen.

3.4 Digitalisierung und intelligente Netze

Der Übergang zu intelligenten Stromnetzen ist ein weiterer wichtiger Trend. Innovationen im Bereich Internet of Things (IoT), Datenanalyse und künstliche Intelligenz ermöglichen ein effizienteres Netzmanagement und vorausschauende Wartung von Solaranlagen. Verbraucher können mit intelligenten Zählern und Energiemanagementsystemen ihren Stromverbrauch optimieren und auf Zeiten hoher Solarstromproduktion abstimmen.

Vorteile:

-

Geringere Betriebskosten: Automatisiertes Monitoring reduziert Ausfallzeiten und verbessert die Anlageneffizienz.

-

Verbrauchermacht: Haushalte können ihren Energieverbrauch besser steuern und dadurch Kosten sowie CO₂-Emissionen senken.

4. Politische und Marktaussichten

Bis 2025 werden europäische Entscheidungsträger voraussichtlich Themen wie Energiesicherheit, Dekarbonisierung und wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie priorisieren. Solarenergie wird dabei weiterhin im Zentrum der politischen Debatte stehen. Zu erwarten sind:

-

Strengere Emissionsgrenzen: Ein höherer CO₂-Preis oder ein verschärfter Emissionshandel könnten Investitionen in erneuerbare Energien weiter vorantreiben.

-

Harmonisierungsinitiativen: Die EU könnte Maßnahmen ergreifen, um die Fragmentierung der Energiepolitik zu verringern, etwa durch einheitliche Genehmigungs- und Förderstrukturen.

-

Erhöhte F&E-Förderung: Forschung in bahnbrechenden Solartechnologien (z. B. Perowskit-Zellen, Tandemmodule) und Speicherlösungen wird strategisch in den Fokus rücken.

5. Fazit

Der europäische Solarmarkt steht 2025 an einem entscheidenden Wendepunkt. Einerseits stellen Herausforderungen wie Lieferkettenprobleme, Netzintegrationsfragen und zersplitterte Politiken erhebliche Hürden dar. Andererseits eröffnen sich Chancen durch heimische Fertigung, innovative Finanzierungsmodelle sowie die Verzahnung von Solarenergie mit digitalen Lösungen und Speichertechnologien.

Für Regierungen, Branchenakteure und Verbraucher wird der Erfolg maßgeblich von Kooperation, vorausschauenden Regulierungen und kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Infrastruktur abhängen. Gelingt es Europa, seine Abhängigkeiten zu verringern, Politiken zu harmonisieren und technologische Innovationen voranzutreiben, ist der Kontinent gut aufgestellt, um eine globale Führungsrolle im Bereich Solarenergie einzunehmen — und seine ambitionierten Klima- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Großes Lager an Systemen und Materialien

Großes Lager an Systemen und Materialien